Rencontres avec Jean Starobinski

Bon anniversaire, Jean Starobinski! Par Serge Bimpage

Jamais celui qui a décidé de devenir médecin, «parce que c'était le meilleur moyen de connaître la condition humaine», ne s'est décidé à choisir entre médecine et littérature. Dans son oeuvre comme dans sa vie, l'une enrichit l'autre. Comme l'attestent les témoignages ci-dessous, ce chef de file des humanistes contemporains a ainsi ouvert de nombreuses voies, ajoutant à la critique littéraire celle de la psychanalyse. Docteur honoris causa de quinze universités, ce linguiste, médecin, historien et écrivain a reçu les plus prestigieuses distinctions internationales. Parmi celles-ci, celle d'officier de l'Ordre de la Légion d'honneur et de l'ordre des Arts et des Lettres.

Jean Starobinski : séduction de l'intelligence, intelligence de la séduction

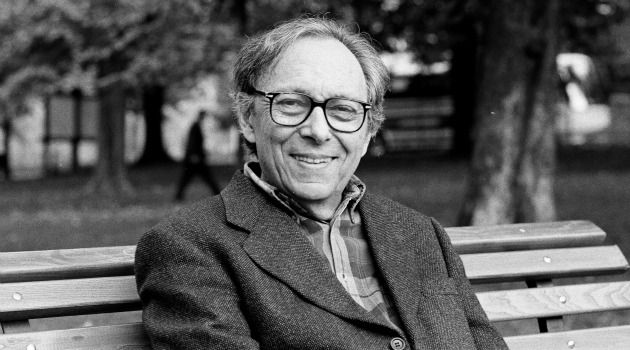

Son sourire n'a d'égal que celui de la Joconde. Après avoir fait se pâmer les bourgeoises envisonnées aux premiers rangs de ses cours, puis des générations d'étudiants, c'est le firmament des lettres qui lui voue désormais un culte amplement mérité.

«Pur produit de Plainpalais», comme il se définit lui-même, Jean Starobinski est fils de médecins. Venus de Varsovie, ses parents se sont installés à Genève en 1913. Après une licence ès lettres, il entame des études de médecine. En 1958, il devient docteur ès lettres avec sa thèse Jean-Jacques Rousseau: la transparence et l'obstacle (l'ouvrage obtient un succès retentissant dans le milieu de la critique littéraire). En 1960, il présente sa thèse de médecine sur L'histoire du traitement de la mélancolie. La littérature, cependant, ne tarde pas à prendre le dessus.

Une critique attentive et proche des textes

A partir de 1958, Jean Starobinski enseigne d'abord l'histoire des idées et de la médecine à l'Université de Genève. Il est nommé professeur de littérature française à la Faculté des lettres, où il reste jusqu'à sa retraite en 1985.

Parallèlement, l'humaniste genevois enseigne à l'Université de Bâle entre 1959 et 1961. Enseignant l'histoire des idées et la littérature française à l'Université de Genève, il porte également son intérêt sur l'histoire de la psychiatrie. Dans des livres comme Montesquieu (1953), L'oeil vivant (1960), La relation critique (1970), Trois fureurs (1974), Montaigne en mouvement (1982), Le remède dans le mal (1989), Jean Starobinski met en oeuvre une critique proche des textes, attentive aux aspects fondamentaux de l'expérience littéraire.

«Rousseau est mon patient le plus célèbre»

Les rapports entre la littérature et les arts ont également fait partie de ses préoccupations. Il les a développés dans des ouvrages tels que L'invention de la liberté (1964), Les emblèmes de la raison (1973), Portrait de l'artiste en saltimbanque (1970), Largesse (1994). Dans son dernier ouvrage Action et réaction, il met en oeuvre à égal l'histoire de la philosophie, l'histoire des sciences et l'histoire littéraire. A travers une enquête généalogique, il éclaire nombre d'idées et de problèmes de notre époque. Pour Jean Starobinski, littérature et médecine ont toujours été étroitement liées. «Jean-Jacques Rousseau est mon patient le plus célèbre», plaisante ce grand spécialiste du philosophe genevois, qui a présidé la Société Jean-Jacques Rousseau de 1967 à 1993 et reçu de nombreuses distinctions internationales, dont le Grand Prix de la francophonie de l'Académie française en 1998. Le professeur Starobinski n'a jamais été un intellectuel très engagé dans le débat politique, «trop respectueux des faits pour ne pas m'empresser de condamner ou d'applaudir sur commande».

Jean Starobinski a encore présidé les Rencontres internationales de Genève de 1965 à 1996 qui favorisent la confrontation d'idées entre les spécialistes universitaires et un public plus large. Auteurs de très nombreux ouvrages qui font référence, traduits dans plus d'une douzaine de langues, ce très jeune octogénaire vient de préfacer le volume qui présente les documents iconographiques de Nicolas Bouvier Le corps miroir du monde et caresse de nombreux projets.

Paru dans la Tribune de Genève, le 17 novembre 2000

Staro, tout simplement, par Serge Bimpage, paru en 2010 dans Scènes Magazine

Incontestablement « Staro », comme on l’a toujours appelé dans un mélange de révérence et d’intimité, de distance et de familiarité qui en dit long sur le caractère de star d’un autre âge voire d’une autre galaxie que représente cet intellectuel au sourire imperturbable en dépit des vicissitudes du siècle, fascine. Nul doute que ce que nous avons perdu est à retrouver dans sa trajectoire. Dans son approche du monde au moment de son éclatement. Celle – humaniste – d’une compréhension de l’homme et de sa condition dans sa globalité. Rebroussons donc le chemin du maître, l’instant d’un article. Et ramassons les cailloux qui nous avaient si bien conduits, jusqu’à ce que commence notre contemporaine errance.

Le quartier de l’enfance

Ce prix, inattendu, l’honorait. Il le touchait même. Au–delà de ce qu’il supposait. Parce que Jean Starobinski, insista-t-il, devait tout à Genève : l’installation de ses parents médecins venus de Varsovie en 1913 ; ses études ; ses maîtres. Et de citer, ému, Edmond Beaujon, Marcel Raymond, Jean Rousset, Albert Béguin. Des noms qui ne disent plus rien à la génération nouvelle. Un ange passe devant ses yeux. « Vous voyez, je suis un pur produit de Plainpalais ». Il a toujours vécu rue de Candolle, face à l’Université. Dommage qu’il ait dû déménager récemment, « il y avait de gentils squatters étudiants dans l’immeuble. » Ce quartier de son enfance avait « une certaine densité », il revoit la salle communale où avaient lieu les concerts du dimanche ; « toutes les fois que je passe devant ce bâtiment, je pense à Ansermet dirigeant le tout récent Boléro de Ravel, ou la Schéhérazade de Rimsky-Korsakov. » Toute la ville irradiait d’ailleurs cette densité qui devait attirer tant d’écrivains célèbres qu’il rencontra tous : Jouve, Borges, Cohen, Musil – que le père de Jean, appelé d’urgence trouva mort dans son appartement. On l’écoute. Ça n’est pas qu’il soliloque, son œil scrute votre attention. De ses lèvres sensuelles émanent les mots qui composent une musique envoutante, pareille à celle de ses livres. Une musique qui, dans un premier temps désoriente, vous balade à travers les siècles. De Diderot, sur lequel il travaille actuellement, à Rousseau sur lequel il reviendra prochainement. Tandis que le soir tombe, dans la pénombre qui est pour Staro une alliée, on l’écoute. Son savoir et sa sagesse vous touchent de leur grâce. S’il ne cesse de confronter le présent au passé, dans son œuvre, cela n’est nullement par passéisme : « Dans un monde qui tend à s’uniformiser, le passé constitue une grande réserve de différence dont la perte nous appauvrirait. Nos rapports au passé, à des passés multiples, sont une dimension de notre personne dont nous ne devons pas nous laisser amputer. » Comment il envisage notre siècle ? « Ce qui me frappe, c’est la netteté, l’abondance des images et des informations qui nous proviennent du plus lointain de la planète. Nous voici installés dans ce qu’il a bien fallu désigner d’un nouveau nom : la mondialité. Reste à trouver une gouvernance qui, sans effacer les particularités, les coordonne au point que les états n’aient plus de politique extérieure. »

Son père aurait voulu devenir philosophe, mais le destin en a voulu autrement. Jean a donc repris le flambeau. S’il étudie la médecine, c’est pour mieux connaître la condition humaine. « La médecine me laissait un peu de temps. J’en ai profité pour me cultiver. » Ainsi se lance-t-il dans la publication, chez Egloff à Fribourg, d’un choix de textes de Stendhal, traduit-il La colonie pénitentiaire de Kafka, écrit-il dans la revue Suisse contemporaine des chroniques sur les poètes de la résistance (réunies chez Zoé sous le titre La poésie et la guerre) joue-t-il Bach, Ravel et Mozart au piano tout en travaillant à une thèse de doctorat en lettres, le fameux Jean-Jacques Rousseau, la transparence et l’obstacle…

Entre le corps et l’esprit

Professeur de littérature à l’Université de Genève, ce sont immédiatement les rapports entre le corps et l’esprit qui le passionnent : il s’y est penché aussi bien au travers des sensations simples dont le corps est la source (l’organisation de la journée, le fait de cueillir une fleur ou le geste du don) que par le biais de ses manifestations les plus complexes (telle la mélancolie, maladie que l’on qualifierait aujourd’hui de psychose maniaco-dépressive, qui constitua l’un de ses objets d’étude privilégiés). Psychanalyse, psychiatrie et linguistique seront tour à tour convoquées pour les approfondir. Et c’est encore afin de mieux appréhender les hommes dans leur siècle qu’il présidera de nombreuses années les prestigieuses Rencontres internationales. « Au début, les séances de discussion entre les conférenciers, les invités et le public avaient lieu dans de petites salles comme l’Athénée, le Théâtre de la Cour Saint-Pierre. C’était une sorte de festival, les conférences et les débats alternaient avec des représentations théâtrales (on accueillait Jouvet, Jean-Louis Barrault), des concerts de grands solistes et de l’OSR. Puis les choses se sont spécialisées, il a fallu se restreindre et trouver de l’argent. » Pour nous aider à mieux saisir les changements survenus ces trois derniers siècles, il écrivit Action et réaction. Un ouvrage qui éclaire sous un jour neuf et aux angles variés notre image du monde, notre conception de la vie, notre philosophie de l’histoire. Il aime dire qu’il a « nonante » ans. Aussi bien pour l’helvétisme que par coquetterie. L’homme est vert. Il poursuit sans relâche son travail de critique qui a fait sa renommée internationale. Vient de fournir à Zoé D’une fenêtre à Genève. Jean Starobinski s’extirpe de son fauteuil. S’approche du secrétaire où sont alignées ses dernières parutions. Il en saisit une en français (il est traduit dans une quinzaine de langues). Vous dédicace La parole est moitié à celui qui parle…, entretiens avec Gérard Macé. Vous le tend et vous demande de lui dire ce que vous en pensez quand vous l’aurez lu. On se sent plus léger, moins idiot. C’est la hauteur de cet immense humaniste de vous le laisser croire, en sa compagnie. Tout ce qu’il a apporté à Genève.

JEAN STAROBINSKI par Serge Bimpage, propos recueillis pour la Fondation pour Genève

Que représente Genève pour votre vie et pour votre oeuvre?

Genève est le lieu de ma naissance, et j’y ai passé toute ma vie, excepté trois années vécues à Baltimore, pour y enseigner à l’Université John Hopkins, et trois autres à Lausanne. Comme enracinement, on fait difficilement mieux.

Je n’ai pas séjourné dans d’autres villes sinon pour de brefs passages, en invité. A Paris surtout., pour y parler au Collège de Philosophie ou au Collège de France. C’est donc à Genève qu’est mon atelier. J’ai grandi dans le quartier de Plainpalais et je ne m’en suis guère éloigné. C’est à la Salle Communale de Plainpalais qu’avaient lieu les concerts du dimanche de l’Orchestre de la Suisse Romande. Toutes les fois que je passe devant ce bâtiment, je pense à Ansermet dirigeant le tout récent Boléro de Ravel, ou la Schéhérazade de Rimsky-Korsakov : le surgissement d’un autre univers. Pendant une bonne partie de ma jeunesse et de mon âge mûr j’ai eu le jardin des Bastions sous mes fenêtres. Tout compte fait , le périmètre où j’ai reçu mes formation scolaire, universitaire et médicale n’est pas bien grand: la Maison des Petits, l’école du Grütli, le Conservatoire, le Grand Théâtre, le Collège Calvin, l’Université, l’Hôpital cantonal. C’est la moitié d’un arrondissement de Paris. Après ma famille, ce sont mes maîtres genevois —Marcel Raymond en tout premier lieu, par ses livres et ses leçons sur Rousseau, Baudelaire, la poésie contemporaine — qui m’ont aidé à devenir ce que je suis.

Que vous inspire la Fondation pour Genève et les Rencontres Internationales?

La Fondation pour Genève me paraît apporter, de source privée, un complément très bienvenu à ce qui est réalisé par la Ville de Genève avec ses Prix quadriennaux. Son mode de fonctionnement étant très souple, elle ne s’est pas imposé le devoir d’animer un événement , périodique sous l’astreinte d’un calendrier régulier, comme l’ont fait et le font encore les Rencontres Internationales de Genève. Je faisais partie du public quand les Rencontres ont commencé en 1946. Au début, les séances de discussion entre les conférenciers, les invités, et le public pouvaient avoir lieu dans de petites salles comme celle de l’Athénée, du Théâtre de la Cour Saint-Pierre. Public et conférenciers se parlaient de près. Les Rencontres de Genève avaient été conçues, au début, comme une sorte de festival. Durant une dizaine de jours — une semaine et demie — les conférences et les débats alternaient avec des représentations théâtrales (on accueillait Jouvet, Jean-Louis Barrault), des concerts de grands solistes et de l’Orchestre de la Suisse Romande, plus tard du cinéma. Les charges administratives n’ont pas tardé à s’alourdir. Il fallait pouvoir gérer l’événement très longtemps à l’avance, et disposer de crédits beaucoup plus larges. Dans l’immédiat après-guerre, les invités étrangers — de grands « intellectuels », des artistes, des romanciers européens — étaient heureux de séjourner à Genève pour la durée entière des Rencontres. Rares aujourd’hui sont ceux qui leur consacrent plus d’une journée, voire d’une soirée. Une réunion privée avait lieu le samedi au château de Coppet, où l’on se rendait en bateau ! Ce furent souvent de très beaux moments. Les techniques de la communication ayant radicalement évolué, les Rencontres ont changé de style. Elles l’ont fait grâce à Bernard Ducret, Sous ma présidence (1965-1996) il a été un admirable Secrétaire général des Rencontres Internationales, à côté de ses tâches de Secrétaire général de l’Université. Plus tard, sous la présidence de Georges Nivat, au moment où de grands bouleversements se produisaient en Russie et dans l’Europe de l’est, les Rencontres ont permis d’écouter, dans le vif de l’événement, des voix nouvelles qu’il était urgent d’entendre. Dans le monde d’aujourd’hui, où le dialogue des cultures reste si nécessaire, les rencontres restent un élément de la vie genevoise, sous la présidence de Philippe Burrin.… Grâce à l’initiative de Georges Nivat et de Jean-Claude Frachebourg, on peut maintenant trouver sur internet la série complètes des actes des Rencontres, publiés au long des années, à partir de 1947, dans les volumes des Editions de la Baconnière.

Comment envisagez-vous ce début de vingt et unième siècle?

Ce qui me frappe, c’est la netteté, l’abondance des images et des informations qui nous proviennent aujourd’hui du plus lointain de la planète. Nous avons acquis le sentiment de l’interdépendance de toutes les parties du globe. Il y a cent ans, certains pays européens étaient encore dotés d’empires. Bien des régions du monde n’avaient pas accédé à la modernité économique. Aujourd’hui, nous voici installés dans ce qu’il a bien fallu désigner d’un nouveau nom : la mondialité. Le rôle relatif des diverses régions de ce qui est devenu « notre terre » a profondément changé. Les rivalités n’ont pas cessé. Mais la nécessité de ce que l’on nomme aujourd’hui une « gouvernance » mondiale se fait sentir toujours davantage. Il ne s’agirait nullement d’effacer les particularités nationales, mais de les coordonner au point que les états du monde, tout en demeurant souverains, n’aient pratiquement plus de politique extérieure, tout extérieur ayant disparu (selon la formule du philosophe Eric Weil, dans sa Philosophie politique de 1956). Genève, par toutes ses traditions, est un lieu propice à cette réflexion.

Propos recueillis par Serge Bimpage en 2010 pour la Fondation pour Genève.